岡島明子が推薦する日本文化

岡島明子が推薦する日本文化

富士山は日本の象徴として知られています。日本の母なる山でもあります。標高3776メートルで日本一高い山です。約10万年前から一連の火山活動により今の形になりました。海から吹く風が頂上にさまざまな雲が作ります。最も有名なのは笠雲です。また朝日が頂上から昇るダイヤモンド富士があります。富士五湖の一つ本栖湖の水面に映る逆さ富士は日本の紙幣にも使われています。古くから富士山も信仰の対象になっていました。多くの人が一度は富士山に登りたいと思っています。江戸時代の人々は富士山が見える方向に富士塚を立っていました、富士山に行けない人は富士塚を登って疑似体験をしたのです。絵や詩歌の題材になりました。江戸末期の画家葛飾北斎は富士山をテーマに「富嶽三十六景」を含む四十六の版画を描きました。中でも有名なのは「神奈川沖浪裏」「赤富士」「黒富士」などです。

日本は火山が多く、火山の近くに湧き出る温泉地が3000以上あります、温泉には硫黄や鉄分などの鉱物が含まれ、血行促進や疲労回復に効能があると言われています。戦国時代は侍の傷を癒したり、病気の人が湯治によく訪れました。温泉には建物中の内湯と外にある露天風呂があります。露天風呂は山や海の風景を見ながら自然と一体になることが醍醐味です。日本一番古い温泉は四国の道後温泉、人気なのは箱根温泉郷と九州の別府温泉郷など。そのほか日本全国に秘湯と呼ばれる温泉も人気です。

懐石料理は四季折々の旬の食材を使った伝統的な日本料理です。ご飯、汁物、向付の載った膳から始まります。次に煮物、椀、焼物と続きます。通常魚か肉が出されます。様々な手法で季節感を出す、それが懐石料理の真髄です。起源は16世紀千利休は茶会で振舞った料理のスタイルが元です。食べごろの料理を少しずつ出すことが最後のもてなしだとう考えました。季節感を演出する粋な方法は旬のものに季節を過ぎた名残と季節を先取りした走りを組み合わせ季節の移り変わりを楽しむのです。今や世界中から注目され、世界中から一流シェフも学びに来ます。懐石料理と西洋料理を組み合わせた新しい料理も登場し、日々進化しています。

鎧かぶとで敵と戦う日本の戦士侍です、侍の語源は「さぶらふ」で「仕える」という意味です。平安時代貴族に仕え警護をした人達が侍の前身です。源頼朝が鎌倉幕府を開き、侍が国を治める時代が始まりました。ずっと徳川家康が江戸幕府を開き、260年に渡る平和な時代が訪れ、侍たちは違う生き方をしなければならなくなりました。幕府は中国の「朱子学」を推奨し、侍もその思想を取り入れ、深い精神性を持つことが侍の価値となっていきます。主君に忠義を尽くし、礼節を重んじる。明治になり、侍の時代は終わりましたが侍の精神が日本人の心に生き続けて、日本人の精神性、道徳観を支えています。現在、グローバルに活躍する人は少なからずサムライ精神を持っていると思います。WBCやW杯の選手たちもサムライと呼ばれています。

春のサクラと共に秋になると美しい紅葉を見るために観光客は名所を

訪れます。日本は四季のある国です、春に芽吹いた木々は夏に深い

緑になり、秋には赤や黄色に色づきます、カシやクスノキなどの常緑

樹があり、秋に葉が赤くなるカエデや黄色になるイチョウなどがあり、

バランスよく混在している為、美しい紅葉の景色が見れるのです。日

本人はその美しさを深く愛でてきました。「源氏物語」にも多く登場し

ます。11世紀ごろ秋になると天皇や貴族達は庭に集まり、紅葉を愛

でました。また、「もみじ狩り」をする為に山に出かけることもありました

。室町時代には庶民にも広まり、木々の色好きだけでなく、散りゆく葉

や地面の落ち葉をも愛でました。日本人は散りゆく葉を見て、命のは

かなさや切なさを感じ、落ち葉にも特別な気持ちを感じたのです。

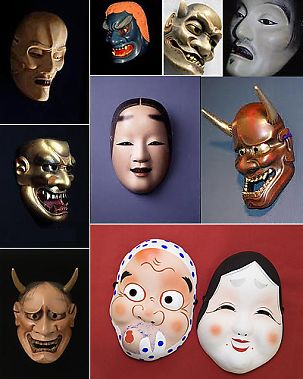

神様から動物まで様々な面があります。日本にはいろいろな神が

信仰され、祭り登場する神々を表現するため面が使われます。

「ひょっとこ」と「おかめ」の面は昔から使われています。ひょっとこ

は「火の神様」と言われ、曲がった口は火に息を吹きかけている様

子です。おかめは「芸能の女神」で、福をもたらす、富をもたらす神

大黒天の面も人気です。祭りで神の面をつけることで人が神になり

代わり、幸せを分け与えます。人間の感情を舞で表現するのが能

です、女面は多様20種類以上があり、その表情豊かな能面を

作り出すのは能面師です、細かな作業で面に魂を吹き込んでいき

ます、祭りの面から芸能の面まで日本には文字通りさまざまな「面」

があります。

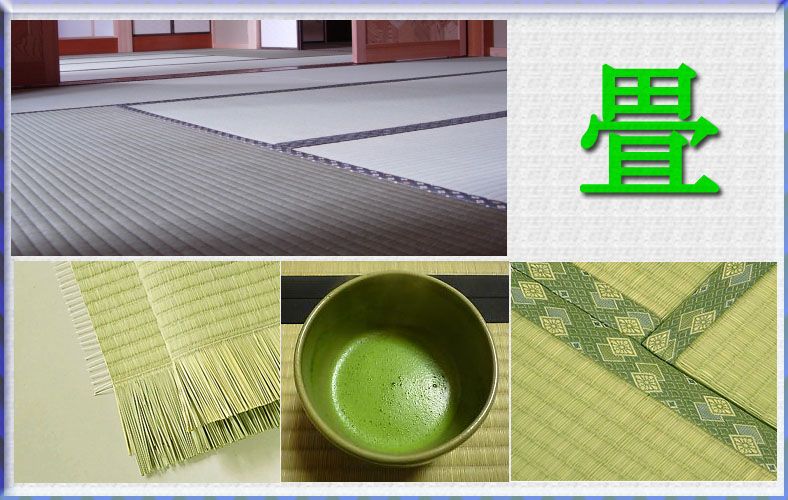

日本の伝統家屋の床は畳で覆われています。日本では靴を脱いで家に入る習慣があります。畳が程よい弾力で裸足で大地歩いているようです。畳は「畳表」、「畳床」、「畳縁」から構成され、畳表はイグサから作られいます。畳床は厚さ5.5センチほどの、弾力性と通気性を持つ稲わらで作るのが伝統的な方法です。畳表と畳床をつなぐ畳縁は畳を敷いた時のアクセントにもなり、畳を敷く方向で光の反射の仕方も変わり、素朴な和室に自然を感じさせる大事な要素になっています。畳は昔、座具や寝具として使われ、厚さや模様で身分を表わすこともありました。茶の湯でも礼儀や所作の基本となり、大きな影響を与えていったのです。

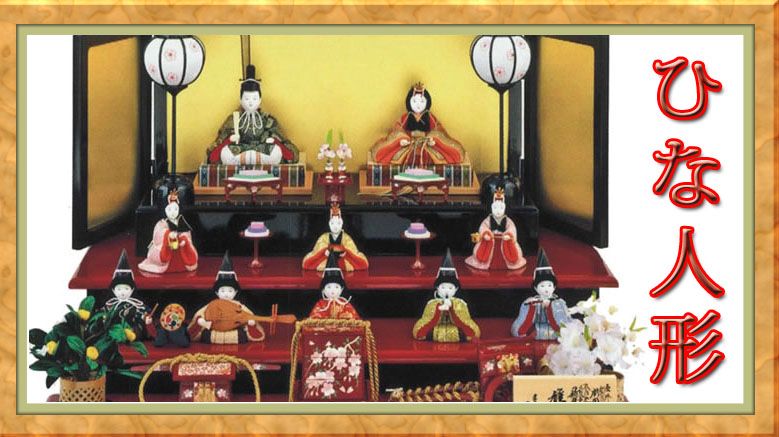

3月3日の桃の節句、家庭では女の子の幸せと成長を祈って、ひな祭りが行われます。最上段に飾られる男雛と女雛貴族の夫婦をモデルにした主役です。二段目は夫婦の世話をする侍女たち三人官女です。三段目の五人ばやしは楽器を持っています。ひな飾りにはミニチュアの調度品も本物と同じ材料、技術で作られています。ひな人形の起源は平安時代の少女が「ひいな」という紙や布で作った人形で遊んでいた事と中国の穢れをはらう節句行事を合わせて出来たといわれ、その後一般にも広まりました。女の子の幸せと家族の絆を深める風習になりました。

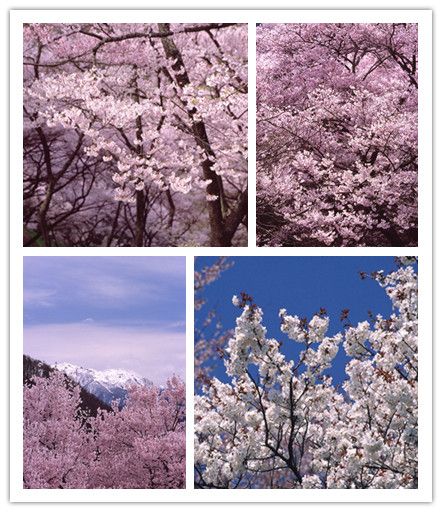

桜は日本の象徴で、花といえば桜を想像する人も多く、300種以上の桜が日本各地にあります。桜は重要なモチーフでもあります。10世紀ごろ桜は春の歌の題材になり、物語や和歌に多く登場し、「散ればこそいとど桜はめでたけれ、うき世になにか久しがるべき」、散るからこそ桜は美しい、この世に永遠なるものはない。桜に自分の人生を重ね合わせました。

江戸時代になると花見は庶民の娯楽に、19世紀半ば、新種の桜「ソメイヨシノ」が誕生し、その白く大きい花びらで簡素な美しさが魅力です。日本人は桜の咲く姿だけではなく、散りゆく姿も好きです。季節の移り変わりに世の無常を感じで、またその飾らない美を愛しています。日本人はこの美意識を千年以上桜に託し続けてきたのです。

日本が世界に誇る高速鉄道です、東北から九州まで貫く交通の大動脈です。開業当時世界最速の時速200キロ、その後改良を重ね半世紀、今では最高時速300キロで運行しています。時間も正確で遅れは30秒以内という世界でも例がない正確さです。安全面でもドクターイエローという検査用の車両が高速走行しながら線路や架線などを調べます。また、毎晩3000人の作業員が線路を点検し、部品の交換も行い、安全性を保っています。1964年に開業した新幹線は日本人の暮らしを支えて半世紀、今も走り続けます。中国でも6月30日に北京―上海間の高速鉄道が開業しますが、日本に負けない技術と安全性を期待します。

五月五日は端午の節句、男の子の健やかな成長を願い鎧兜や武将の人形を飾ります。欠かせないのが鯉のぼり、様々な大きさの鯉のぼり。起源は中国、鯉は滝を登り竜になる出世の象徴です。やがて日本に伝わり武士や町人が子供の出世を願い掲げる習慣が盛んになりました。端午の節句は食べ物にも習慣があり、柏餅をよく食べます。柏の木は落葉しないで新しい葉が出るまで葉が残ります。これは跡継ぎが絶えない縁起物で、お風呂に菖蒲を入れる習慣もあり、菖蒲の強い香りで邪気を払い、病気を防ぐと信じられてきました。日本人は季節の植物から活力を取り入れ、様々な方法で子供の健やかな成長を願いました。

扇子は蒸し暑い日本に欠かせない道具です、竹の骨組みと紙で出来ていて、骨組みをつなぐ重要な部分を「要」と呼びます、要の緩さが扇子の使いやすさを左右するのです。扇子は涼を取るだけでなく、日本文化に溶け込み源氏物語では何度も出てきます。花をのせて交換したり、恥ずかしい時に顔を隠したり無言のコミュニケーションの道具でもありました。また、茶の湯の席では2人の間に扇子を横に置くことで敬意を表しました。美術の世界でも扇絵師の俵屋宗達が「風神雷神図屏風」という名作を残しています。扇子は日本文化に多くの影響を及ぼしてきました。

京都の桂川の辺に宮家の別荘として17世紀に建てられた桂離宮は美しく洗練された日本建築の最高傑作の1つです。自然を取り込み、夏は涼しく移ろう季節を楽しめます。屋根はこけらぶき高い技術が必要です。また、月と深い関わりがあり、部屋から月がよく見えるように設計され、月波楼から見た満月は更に昇ると別棟の月見台に移動と池の水面に月が映り2つの満月を楽しめます。桂離宮は月を愛する日本人の心を表す空間です。

日本各地に古くから伝わる妖怪は様々な異様な姿をしています。中でも有名な河童は水の精で、頭の上に皿のようなくぼみがあり、沼や川に住み、子供と相撲を取るのが大好きだと言われています。日本人は水難事故など自然災害を妖怪の仕業と考えたのです。又、日本人は物に命が宿り、粗末に扱うと祟りがあると考え妖怪は物の大切さを人々に教える役割もあったのです。江戸時代の末期には妖怪は庶民の娯楽になり、カルタや双六にもなっています。多くの浮世絵師が妖怪を描き、怖いだけではなく、愛嬌のある妖怪たちは日本人の世界観を現わしているのです。

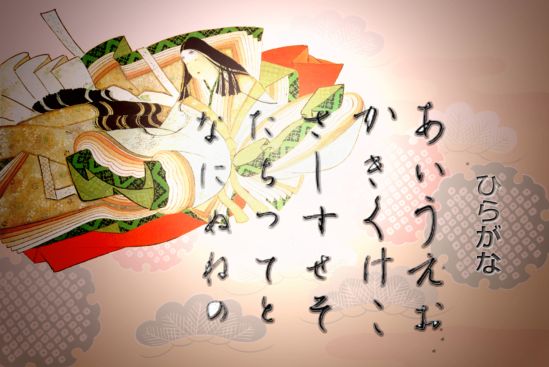

平安時代の貴族たちによって作られたひらがなは曲線が多く、丸みが特徴の文字です。以前は中国から輸入した漢字を使い、日本最古の歴史書「古事記」は全て漢字で書かれています。日本人は漢字から似た音の字を日本語に当て、平安時代に漢字を簡略化して書くようになり、生まれたのが「ひらがな」です。ひらがなは宮中の女性によって発展し、和歌や手紙を書くことができました。平安時代の女流作家紫式部の「源氏物語」は光源氏と多くの女性の恋を描いた長編小説で、全編ひらがなで書かれたとされています。女性が自分を魅力的に見せるには美しい字を書くことが大切で、やがてひらがなは絵画のように鑑賞され、美意識を反映した芸術へと発展していきました。ひらがなの美しさは文字と文字を繋げて書く連綿体です。筆圧を変えることで線の強弱をつけ、動きのある美しさが生まれるのです。「高野切」は最高傑作といわれています。ひらがなは言葉を伝える記号だけでなく、日本人の歴史と美意識が形になった芸術でもあるのです。

日本人に愛されるマンガ、絵と台詞で物語を綴るマンガは擬音や効果音を文字で書き込むことで臨場感を生み出します。800年前の「鳥獣人物戯画」には猿、兎、蛙などが遊ぶ様子が描かれ、相撲を取ったりありえない場面を書く事ができます。連続した絵で物語を書き時間経過を表現する、絵巻物の手法が現代のマンガの素地になっています。戦後、手塚治虫により大きく発展しました。多彩なアングルの画面構成で映画の様な臨場感を表現しました。彼の代表作「火の鳥」では様々な時代の人間の苦悩をシリアスに描きマンガの題材は多様になりました。今では海外でも人気の日本のマンガ、マンガと言う呼び名が各国で定着するほど日本の文化として受け入れられています。