岡島明子が推薦する日本の食文化

岡島明子が推薦する日本の食文化

日本人の食の基本は米と魚です。寿司は古くから愛され、米と魚の旨みが口の中に広がります。寿司界では米のことを「シャリ」、具材のことを「ネタ」と呼び、ネタは殆どが魚貝類です。シャリは炊き上がった米を潰さないよう酢と混ぜ、団扇で扇ぎ冷ましながら余分な水分を飛ばします。左手でネタを右手でシャリを握り、あっという間に出来ます。古代は寿司は発酵させた保存食で主に魚だけを食べ、米は発酵させる材料でした。19世紀初期、現在のような握り寿司が誕生します。もともと魚の保存法でしたが今では世界中で食される日本の代表食になったのです。

そばは日本各地に食べされる料理です。その種類は様々で冷たいそばは「つゆ」につけて、温かいそばは「つゆ」にだし汁を加えたもので具をのせて楽しみます。油揚げをのせた「きつねそば」、天かすいりの「たぬきそば」、卵の黄身を月に見立てた「月見そば」。そばは音をたててすすります。その時、鼻をぬける香りを楽しむのです。そばの栽培は1000年以上前から始まり、米の代わりに年貢に納める村もありました。大晦日に食べる「年越しそば」長寿や家運隆盛を願って食べられ、日本人にとってそばは身近で特別な料理なのです。

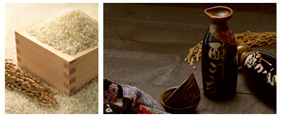

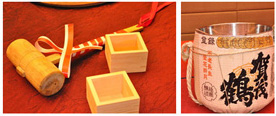

年間消費量約70万kl、2万以上の銘柄の日本酒が作られています。祝いの席では日本酒の樽を木づちで割り振舞います。主原料は米で「麹菌」と「酵母」で発酵させて作ります。天候や温度で微妙に味が変わるので職人が丹念に仕込みます。最近ではワインのように熟成させたもの作られ、イギリスのワインコンテストに2007年から日本酒部門が作られ、輸入量も増えています。日本酒は1000年以上形を変えながら愛されています。

天ぷらは旬の食材主に野菜や魚貝類に衣をつけ、油で揚げる日本の伝統的な料理です。「天つゆ」につける食べ方と塩をつける食べ方素材の風味を楽しめます。本格的な天ぷらを作るには高度な職人技が必要です。丁寧な下拵えが味と見た目を際立たせます。衣は水と卵を溶いたものに小麦粉を加え混ぜすぎないようにします。衣をつけたらすぐに油に入れ、揚げすぎてはいけない。すべてに気配りすることが美味しい天ぷらになるのです。様々な食材を細やかな手間で衣に包み、味覚を楽しむことが天ぷらの特徴です。(江戸三大料理は寿司、そば、天ぷらです)

漬物は野菜などを塩などの調味料で漬けたもので塩辛い味が特徴です。塩で作るものは野菜の保存手段として、主食の米は味が淡白なので米に合う漬物が多様に発達しました。酒かすで漬けたもの、しょうゆで漬けたもの、からし漬け、そしてぬか漬け。ぬか漬けは野菜を米ぬかに塩や水を混ぜ発酵させたぬか床に野菜を入れて作ります。一晩漬けたものはさっぱりと、数日漬けたものは濃い味のものが出来ます。家々で微妙に味が異なり、欧米化した食生活の中でもご飯と漬物の組み合わせは今でも好まれています。

うどんの消費量日本一の香川県人口100万の小さな県に900のうどん店があり、香川県は昔讃岐国と言われていたので「讃岐うどん」と呼ばれます。小麦の栽培に適し、300年以上のうどん作りの歴史があります。食べ方は釜揚げうどん、冷たいざるうどん、つゆをかけただけのかけうどん。讃岐うどんの人気はコシの強い麺、塩水と小麦粉を混ぜ、その生地を足で踏んで一晩寝かせ、均等に伸ばし、同じ太さに切りそろえ、数分ゆでます。最後に麺を水で洗い、完成します。麺とつゆのシンプルな讃岐うどん手頃な料金で、楽しめる日本の味です。

米は日本人の主食です、稲刈は日本の原風景で美しい風景と溶け合います。食糧自給率の低い日本でほぼ100パーセントの自給率は特別な存在です。味がシンプルな米は色んなおかずに合います。「おにぎり」は片手で食べられ、鮭や昆布やタラコなどの具を入れ持ち運びに便利です。「茶漬け」は具を乗せお茶をかけた軽食です、生卵としょうゆをかけた「卵かけご飯」も人気です。日本では豊作を祈る儀式や祭も盛んで国技の相撲も元は豊作を祈る儀式でした。米はかつて税でもあり、収穫される米の量で大名の格を決めていました。今も日本の農業の中心であり米の実る風景は日本人の喜びなのです。

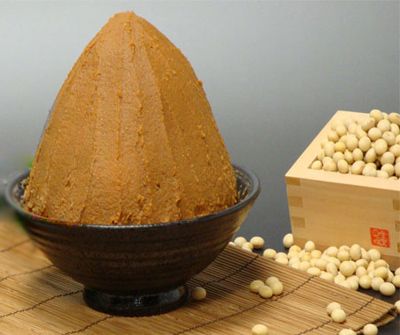

みそは「大豆」と「塩」、米や大麦や豆からできた「こうじ」で作る発酵食品で、「赤みそ」「白みそ」「辛みそ」「甘みそ」など種類を豊富、代表的な料理は「みそ汁」。ご飯とみそ汁は和食の基本です。一般的には米こうじから作りますが、東海地方では豆こうじ、九州では麦こうじを使ったみそが人気です。昔は家々でみそを作っていたので地域だけでなく家ごとに味が違いました。「みそカツ」はみそのソース、「ふろふき大根」は甘みそ、みそで煮込んだうどんは愛知県の郷土料理です。また、「金山寺みそ」はおかずとして食べます。最近では日本料理だけでなく、フランス料理にも使われ、日本人好みの味になるのです。みそは今や世界中で様々の料理に使われる伝統調味料なのです。

日本人の愛するラーメンは日本全国にあり手頃な価格で食べられます。ラーメンのルーツは中国ですが、日本で独自に発達し全国各地で様々なラーメンが作られています。麺も料理人ごとに工夫されスープに合うよう計算されています。ラーメンの命スープも店独自の工夫があり鶏がら、豚骨、野菜などでスープを取り。煮干、昆布、鰹節などでダシを取り。しょうゆ、みそ、または塩のタレを組み合わせて作ります。1958年インスタントラーメンが誕生、1971年にカップ麺が発売され、今では世界で年間900億食が消費され親しまれています。ラーメン大国日本が生んだ世界の共通食です。映画スタージャッキ-チェンも日本に来たら必ずラーメンを食べるそうです。

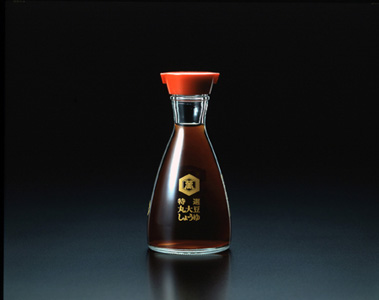

しょうゆは和食に欠かせない調味料、寿司や刺身にはそのままつけて、すき焼きの肉に香ばしい風味をつけます。種類も豊富でよく使われる色が濃く香りも強い濃口、食材の色や味を生かす薄口、使い分けることで料理をいっそう引き立てます。原料は大豆と小麦こうじ菌を丁寧に混ぜ、数日でこうじ菌が繁殖し、塩水を加えると「もろみ」が出来ます。これをおけに入れ、数ヶ月発酵させればうまみ成分となるアミノ酸を作ります。物によっては5年かけてじっくり熟成させたり、手間暇かけることで美味しいしょうゆを作ります。近年和食以外でも隠し味としてフランス料理やアメリカのテリヤキソースなど、今では国境を越えた調味料になりました。

繊細な甘味と見た目の美しさが特徴の日本のお菓子、四季折々の情景を表現します。和菓子は殆ど手作りで高度な技術が使われます。和菓子職人は高い技で季節の美しさを上品に表現します。かつて日本で菓子と言えば木の実や果実でした。8世紀頃、中国から米や小麦粉を油で揚げたものが伝わり、16世紀半ば南蛮から砂糖を多く使った菓子が伝わり。江戸中期一般に広まり、茶の湯や公家文化、年中行事と結びつき「食べる芸術」として発展しました。

抹茶は乾燥した茶葉を石臼で挽いてきめ細かい粉にします。茶碗に直接抹茶の粉を入れ竹の柄杓で湯を注ぎ、竹の茶筅で素早くかき混ぜお茶を程よく溶き飲まれます。抹茶はその年に初めて摘まれた新芽を使います。茶の栽培には日当りがよく、水はけのよい傾斜地で適しますが、抹茶の葉を作るにはよしずとわらであえて日光を防ぐことで茶葉の旨みを出します、江戸時代安定して将軍家に高級茶を納めるため発達しました。今では茶の湯の席に留まらずデザート、洋菓子にも使われ、海外でも人気の食材になりました。

日本の家庭には必ず箸があります、自分専用で他の人のものは使いません。箸の用途は多彩で食べ物を摘んだり、切ったり、混ぜ合わせたり、海苔をご飯に巻いたり細かい作業もこなせます。見た目も美しく、竹や杉などを使ったり、漆を塗ったり、料理や皿の彩りに合わせて様々な形や色の箸を使います。古来箸は人と神を結ぶものであり、供え物に使われたり「箸祭り」という行事もありました。箸には使った人の霊が宿るとされ、感謝を込め、燃やして供養しました。箸は単なる道具でなく、日本人の信仰心とも深く結びついています。

世界各地の海を回遊するマグロは日本人の食を支える魚です。マグロは刺身や寿司のネタとして欠かせません。江戸時代、切り身を醤油につける「ヅケ」やネギとマグロを煮込んだねぎま鍋は広く庶民に食されました。マグロの肉には大きく3つに分かられます。脂の少ない赤身、脂ののった中トロ、更に脂ののった大トロです。青森県大間町で水揚げされるマグロは「大間マグロ」と言って、1匹1500万円以上の値がつくこともあり、最高峰と言われています。大間ではマグロを傷めないよう一本釣りで漁をします。日本人は世界で獲れるマグロの4分の1を消費します、マグロは日本の食卓に欠かすことができない大切な魚なのです。

日本人が大好きなカレーライス週に1回以上、年間で84回も食べていると統計で出ています。野菜と肉を炒め、水を入れて煮込む日本のカレーの特徴はとろみと大きな具です。カレーはインドで生まれ、英国に伝わり、英国海軍を模範としていた日本海軍がカレーを食事に取り入れました。海軍カレーは小麦粉とカレー粉を牛脂で炒め、ルーを作ります。これが日本の米と合うカレーを生み出し、その後、即席のカレールーが発売され、家庭で手軽に作れるようになったのです。家庭ごとに隠し味を入れたり、日本人の「おふくろの味」になりました。ルーツはインドでも、日本で独自に発展したカレーライスは日本人に欠かせない家庭料理の定番です。